Norbert Jacques’ Dr. Mabuse, der Spieler (1921) entwirft das faszinierende Porträt eines Verbrechergenies, das den menschlichen Willen in seine Gewalt bringt – ein Albtraum aus Hypnose, Täuschung und Machtgier. Der Protagonist Dr. Mabuse operiert in einer zwielichtigen Parallelwelt: als angesehener Psychiater bei Tag, als skrupelloser Marionettenspieler bei Nacht. Die Großstadt Berlin wird zur Bühne seines Spiels, auf der er mit hypnotischem Blick, Verkleidungen und manipulierten Schicksalen agiert.

Der Erzählstil Jacques’ ist dabei kein bloßer Kriminalroman; er wuchert mit psychologischer Tiefenschärfe und reflexiven Momenten: Mabuse entwickelt sich zur Projektionsfläche für das Chaos der Weimarer Republik – ein Spiegel einer Gesellschaft, in der Geld, Macht und moralischer Verfall untrennbar sind. Jacques integriert moderne Technologien (Elektrizität, Telefon, Automobil) und kontemporäre wissenschaftliche Diskurse (Hypnose, Psychoanalyse) als Vehikel seiner Erzählung – ein Effekt, der das Werk zugleich zu einem Zeitdokument macht.

Gegenspieler wie der hartnäckige Staatsanwalt von Wenk und der naive Millionärssohn Hull strukturieren das narrative Spannungsfeld, während Mabuse mehrfach entkommt, seine Gegner in die Irre führt und nahezu übermenschliche Kontrolle zu erlangen scheint. Im dramatischen Finale verliert Mabuse nicht nur die materielle Welt, sondern auch den Verstand – sein Fall gleicht einem tragischen Sturz, der das Spielprinzip selbst in Frage stellt.

Trotz mancher dramaturgischer Exzesse – pseudophilosophische Schwülstigkeit, Überdeutlichkeit in der Motivführung – bleibt das Werk in seiner Originalität kraftvoll und visionär. Es sprengt die Grenzen des Genres und hinterlässt eine bleibende Faszination: Hier ist der Bösewicht nicht nur Schurke, sondern Spiegel menschlicher Abgründe und moderner Verführbarkeit. Ein Werk, das stilistisch kühn, erzählerisch expansiv und thematisch erschütternd ist – ideal für Leserinnen und Leser, die mehr als bloße Spannung suchen. |

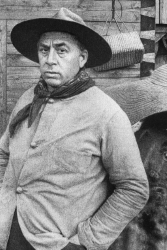

Norbert Jacques (1880 – 1954)

Norbert Jacques (1880 – 1954)

Norbert Jacques

Norbert Jacques Deutsch

Deutsch

25.09.2025

25.09.2025 1.23 MB

1.23 MB 256

256 28

28