Christian Morgensterns Galgenlieder, ergänzt durch den Zyklus Der Gingganz, zählen zu den kühnsten Sprachspielen der deutschen Literatur. Sie entstanden um 1905 und wirken bis heute wie ein anarchischer Aufbruch aus der Logik des Gewohnten. Wo andere Dichtung auf Bedeutung zielt, feiert Morgenstern das scheinbar Sinnlose – und entdeckt darin die tiefere Ordnung des Absurden.

In Gedichten wie Das Nasobēm, Das große Lalula oder Fisches Nachtgesang verwandelt er Sprache in Klang, Bewegung, Bild – zuweilen bis zur völligen Auflösung. Der Leser wird Zeuge einer spielerischen Sprachsprengung, in der Humor und Philosophie, Unsinn und Wahrheit ineinanderfließen. Die Galgenlieder sind keine Parodie, sondern poetische Experimente, die das Denken in Freiheit versetzen.

Der Zyklus Der Gingganz bildet dazu das geheimnisvolle Gegenstück: weniger laut, dafür rätselhafter, fast märchenhaft. Hier offenbart sich Morgensterns zweiter Ton – die Melancholie eines Suchenden, der hinter den Wörtern eine metaphysische Tiefe erahnt.

So wird aus Spiel Ernst, aus Nonsens Sinn: Galgenlieder nebst dem „Gingganz“ ist ein Werk, das lacht und zugleich lehrt, dass Sprache selbst ein Lebewesen ist – verspielt, widerspenstig, unsterblich. |

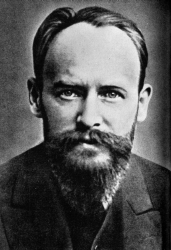

Christian Morgenstern (1871–1914)

Christian Morgenstern (1871–1914)

Christian Morgenstern

Christian Morgenstern Deutsch

Deutsch

10.10.2025

10.10.2025 488.35 KB

488.35 KB 47

47 24

24