Schön Röslein von Guido Görres (erschienen 1838) ist eine zarte, märchenhafte Erzählung, die sowohl durch ihren poetischen Ton als auch durch ihre religiös-romantische Stimmung besticht.

Die Geschichte entspinnt sich wie ein sanftes Blumengleichnis: Ein kleines Röslein wird zum Sinnbild für Schönheit, Unschuld, Treue und Leiden. Görres nutzt die Sprache der Natur, um zugleich von menschlicher Sehnsucht und göttlichem Geheimnis zu erzählen. Sein Erzählton ist ruhig, melodiös, durchzogen von Andeutungen und Symbolen – nicht selten erscheint das Röslein als tragische, fast liturgische Figur, deren Dasein über das rein Ästhetische hinausweist.

Ein wesentlicher Reiz des Werkes liegt in seiner Verflechtung von religiöser Symbolik und romantischer Bildwelt: Der Dichter, tief verwurzelt im katholischen Denken seiner Zeit, sieht in der Rose zugleich die Erinnerung an Maria, an das Opfer, an das Schöne, das leiden muss. Die Illustrationen von Franz Graf von Pocci — in Holz geschnittene Bildmotive — betonen diese archetypische Qualität, sie rahmen und ergänzen den Text mit feinen, oft sakral anmutenden Bildern.

Doch gerade in dieser Poesie liegt auch eine Herausforderung: Wer eine kryptische Moral oder lineare Handlung erwartet, wird enttäuscht sein. „Schön Röslein“ entfaltet sich vielmehr als meditatives Gespräch zwischen Wort und Bild, ein stiller Dialog mit den Geheimnissen von Schönheit, Leiden und Erlösung. Die Wirkung liegt weniger im dramatischen Geschehen als in Momenten intensiver Bildhaftigkeit, in Andeutungen und Zwischentönen.

In der Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts ist das Werk ein Beispiel dafür, wie religiöse Dichter-romantiker zu einer Form fanden, in der das Sakrale nicht aufdringlich moralisiert, sondern poetisch mitschwingt. Wer sich auf diese lyrische, kontemplative Erzählweise einlässt, wird in Schön Röslein nicht nur ein Märchen lesen, sondern eine Einladung zur stillen Innerlichkeit und zu einem Blick, der das Kleine, das Verletzliche verharrend achtet. |

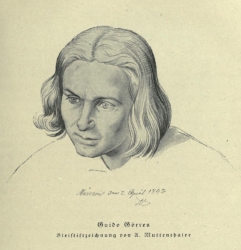

Guido Görres (1805 – 1852)

Guido Görres (1805 – 1852)

Guido Görres

Guido Görres Deutsch

Deutsch

27.09.2025

27.09.2025 5.91 MB

5.91 MB 88

88 15

15